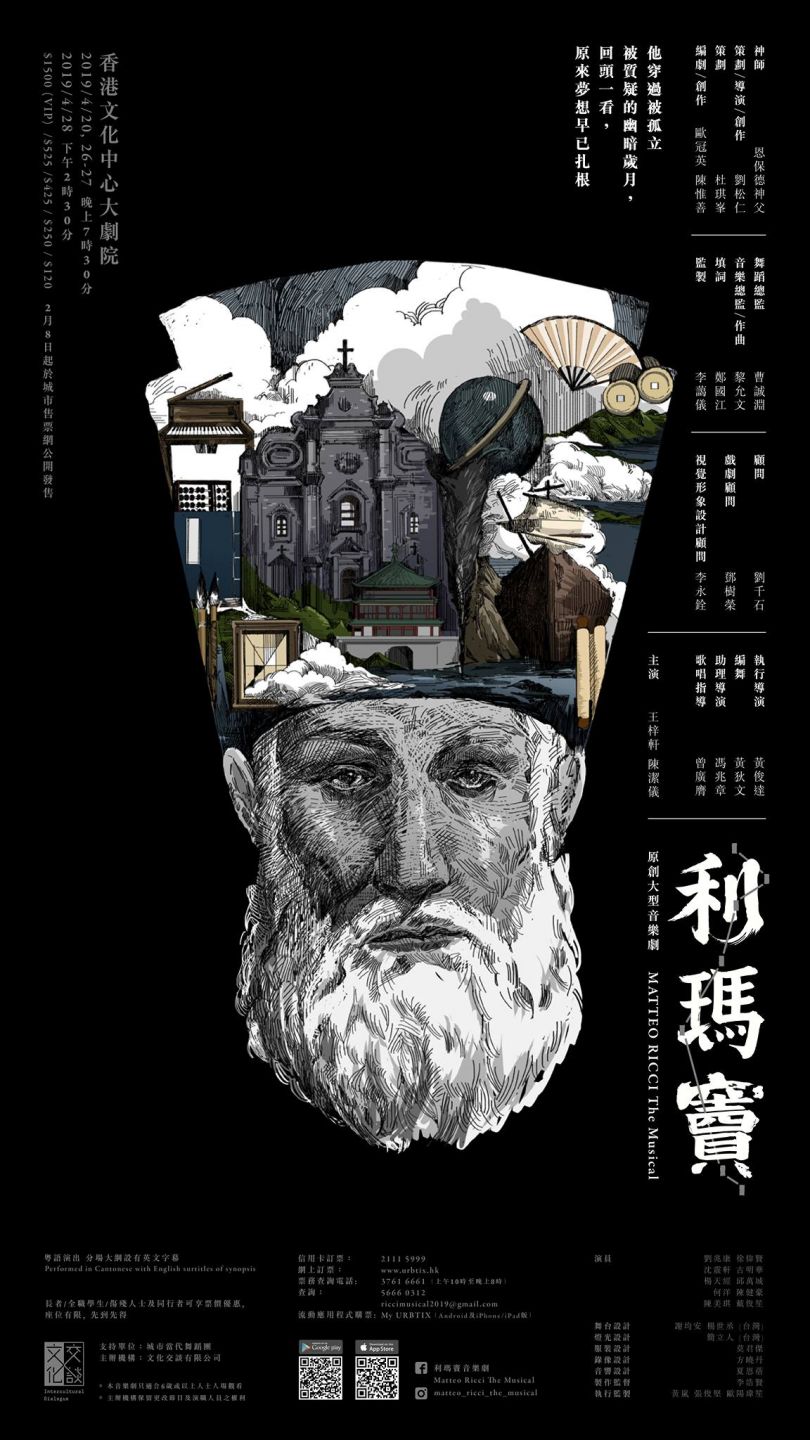

利瑪竇 Matteo Ricci

19/04/05[文化者×信報財經月刊]劉松仁 無欲為懶 人到七十卻為「老闆」首執導音樂劇

滂沱大雨中,我趕完手上的工作,飛奔紅磡某工廠大廈的排練室專訪劉松仁,結果遲到了,我萬分不好意思的向松哥道歉。松哥瞄到我的立體黑眼圈,不但沒有責難或黑臉,反而苦口婆心地拋下一句:「不要工作過勞,能夠兼顧健康才算叻啦。凡人、正常人都會失去健康,因為在成功的路上,你捨不得。」

這番相信只有自己娘親才會關顧地說出口的真心話,竟然出自一位我最欣賞的香港男演員口中(還是開場白),我如雷轟頂。本來準備好問零舞台經驗的他何以放下影視工作兩年多,由製作、編劇、策劃到執導一手包辦原創大型音樂劇《利瑪竇》?結果,我們更多時間是談人生。

「我從來無慾望,所以我沒有成功,主要是因為懶。」這位世人公認風流倜儻足足四十多年而無人能及的「陸小鳳」,竟然講呢啲?還有,我腦海泛起劉松仁在《大時代》中飾演被丁蟹打傻了方進新,為養家忍辱負重賣報紙經典一幕。「我俾人打壞個腦腦,做得唔好。今日做唔好,唔要錢,聽日做唔好,唔要錢。」我無一次翻看這一段而不流淚的,那幕跪地哀求老闆:「畀次機會……老細!」震動人心。神級演技之煉成,怎與懶扯上關係?

「或許,是戲劇修養。後生不需要演技,只需時代感、青春氣色和努力;沒有氣質硬充演技都係死。對我而言,演技是假的,假得好似真;但藝術講求傳真。所以你讚我有演技,其實是說我演技真係假。演技包含許多技巧,是經歷。」劉松仁侃侃而談,如一位演說家。

說話如此佛系,年屆七十的劉松仁卻是一位虔誠的天主教徒,幼稚園已返教堂,或許是宗教給予他金鐘罩、鐵布衣,讓他能在娛樂圈這個大染缸,出於污泥而不染。「當時的教會學校會派麵粉、奶粉,米等等。我爸爸當時說,你入行拍電影最重要的就是不要學壞。我媽媽也很豁達,她不喜歡的事情不會強加於你。」

因為「不可學壞」的家訓,劉松仁活到七十歲在娛樂圈算是個異類。入行近半世紀,他沒拍過商業廣告、沒有傳出任何桃色緋聞、沒有北上拍戲揾人仔,連媒體訪問都不多做,高調地低調活於娛樂圈,反而在古稀之年仍然長青,還紅遍中、港、台影視界。

「年輕時第一個找我合作的廣告是香煙,我當然不會做。現在年長了,便會是健康食品、靈芝孢子等。我不接拍廣告,他們便叫我『開價』,我不是因為錢而不接拍,一叫我『開價』我便閂門,因為我不懂招架。」松哥續說,當年他剛替無綫拍完經典的《京華春夢》便離開到麗的電視,無綫也不停開條件要他留下不果。「他們不太相信並非因為條件而離開,但我真是不太着重金錢。我離開是因為我的老師在那邊,他要我去為了人情我便二話不說的跳槽了。」錢是慾望之源,松哥很早便意識到,所以距它愈遠人愈自在。

「錢,我駛得幾多呢?當年紀越大便更會發現,自己不缺那些錢。我和杜琪峯是好朋友,有次他想游說我簽三年電影合約,但我婉拒了,他明白我們都不想無朋友做,講錢傷感情。」

杜琪峯這位他口中的老友,在他首次執導的舞台劇《利瑪竇》製作中,擔任策劃一角,其他參予的猛人無數。香港男歌手王梓軒拍夥新加坡女歌手陳潔儀主演;執行導演為綠葉劇團的黃俊達。《利瑪竇》的顧問團隊陣容除了有資深劇場工作者鄧樹榮外,更有政界人物劉千石以、設計師李永銓、曹誠淵任舞蹈總監、鄭國江填詞等,製作班底橫跨劇場、影視、政治等不同專業領域。

人到七十從零學起舞台的一切,透過《利瑪竇》故事講述意大利神父利瑪竇明朝來到中國傳教的經歷,如何在中西文化衝突中嘗試第三條路,松哥坦言,為了一個人和他的「老闆」。

「恩保德(G. Giampietro)神父我在學生時期已認識,少年時期我受着他的影響,並不只信仰上對我有影響,他這個人影響我很深,他是一個很有智慧的人,不會有什麼怨言,對其他的宗教的教義、不同的人也很包容、尊重。」恩神父在香港生活已有60年,松哥透露神父曾在工廠工作了23年。「他沒有拿教會的錢,自己在工廠裡賺錢,融入草根體驗民情和傳教,在工廠裡其他人都會叫他恩叔,教徒會稱他恩神父。」

劉松仁記得,有次他大病住院,時裝設計師劉培基來探他,出院後帶他去看鐵板神算。「鐵板神算算咗好多嘢出黎,第一句就說:『自古多情空餘恨』,第二句寫著『演進歷代聖賢人』,在鐵板神算裡面已經寫了這兩句。好得人驚!真的好似好科學,神算連我屋企人生肖都可以算出。」

天主教徒去算命?恩保德神父知道後,並沒有說松哥的不是,一貫的包容。「所以我覺得他好很犀利,他的哲學思想以及對人生的睇法,很『人』很『貼地」。』松哥甚至曾跟神父說:「你應該去當和尚。」恩神父卻神回覆:「沒辦法,我已嫁了、奉獻自己給天主。」松哥說神父的輕描淡寫讓他動容。

劉松仁坦言,他一直不接廣告,也是受恩神父影響。「他說這個世界已經夠物質,我不要再鼓勵其他人物質化,他這句說話影響到我。」更難得是,恩神父鼓勵下,劉松仁請他的仇人(曾欺負他親生媽媽的二媽)念經,結果改變了他倆的關係。「呢個神跡係天主是通過我的仇人來影響我、來感化我。」

85歲的恩保德神父,2014年策劃了原創音樂劇《流芳濟世》,期望藉此劇讓香港人認識聖方濟及其神貧簡樸的精神,更形容聖方濟「有如意大利的孔子」,他的神貧精神最能夠提醒香港這過於著重物質的社會反思。他的終極願望,是將利瑪竇的故事搬上舞台,劉松仁便二話不說的幫忙。

「不是我去做,是衪要做。」松哥指一指天上的boss,所以成敗他看得很開,無人需要擔心,只需仰望和相信。膽粗粗拍板後,他與恩保德神父的信念,像磁石般吸引團隊加盟,「由最初的業餘同工慢慢換成如今非常尊業的成員,他們首先要接受四個月無間的排練,不能接任何job犧牲很大。」每天艱苦的排練,松哥也會出席,跟演員一起做刻苦的warm up運動,那天訪問採排時大夥兒在吃漢堡午餐,松哥更在一邊守齋。

「呢件事冥冥中要我做,所以好多人都話,你入行就係學編劇、導演,以前麗的嘅時候真係無得瞓,一個禮拜要寫劇本、要拍、要剪接,出街全部做曬,好慘,冇錢嘛,但現在就派上用場。」松哥幽幽地回憶,由出身時開始他便告訴自己編、導、演、武術都要識。「你識有咩好處呢?如果你無判斷能力,人哋點你做咩你就做咩,判斷唔到佢好定唔好,你識就可以有貢獻。」

談到他的專業-演戲,松哥笑說:「我的確是個很懶的人,就算現在有人問我,我對拍戲也是沒有興趣。我沒有一個慾望想去演戲,別人問我想演什麼角色或是有什麼心願?我都沒有,很奇怪。但不知怎樣就做了這麼多年。」對於外界批評香港電視劇風光不再,松哥如此回應。「與演員無關,是制度問題。先唔好講演員,連導演都無時間預備。」

不過,他坦言每個角色都用心去演。「個個角色都難演。」拍電視劇沒有太多時間醞釀情緒,但松哥一埋位便能逼出真眼淚,他記得是在麗的映聲時期受張瑛的啟蒙。「場戲講我向佢懺悔,當年我有份去打劫並間接殺死他兒子,係個件事裡面。開機佢喊唔到,我諗:喊唔到好大鑊。我哋後生唔識演技只識喊,我喊完之後就走嘞,當我走嘅時候佢捉住我,我好記得個個場景,佢攬實我眼淚即刻標。呢個係技術,佢有豐富嘅經驗,呢個就係演戲嘅其中一部份。」松哥像在說剛發生的突發新聞般肉緊,這經歷應該真的很難忘。

為四月中演出的《利瑪竇》放下工作、放下身段,劉松仁坦言在利瑪竇身上學習到謙卑。「舞台劇我並不享受觀眾的即時反應,我甚至沒有表演慾,我是一個怕醜的人。所以拍照時我通常會躲在後面。」

愈偉大的人愈謙卑,我信。

縱然外面横風横雨,但松哥的話逗得我心熱,陽光爛燦。

利瑪竇被視為歷史上的一名傳奇人物,美國雜誌《生活》曾將他評為公元第二千年內(1000年-1999年),最有影響力的百名人物之一員,是中國第一位死後能葬於內地(北京)的西方傳教士。

年輕的利瑪竇為了傳教,東渡陌生的中國,迎接他的是因百般誤解而生的敵意。《利瑪竇》音樂劇,呈現就是當年他面臨中西文化習俗衝突的危機,四面楚歌,孤獨在東方國度的他如何穿過漫長的憂暗歲月。

劉松仁說,比起將西方價值硬塞給中國人的一些傳教士,利瑪竇比較人性,他選擇學習漢語,了解、吸收中國文化,和士大夫、平民交往,再與中國人交流其豐富的學識,文學、科學、禮儀、哲學以及宗教論說等。

撰文:鄭天儀 攝影:余日一@The Culturist