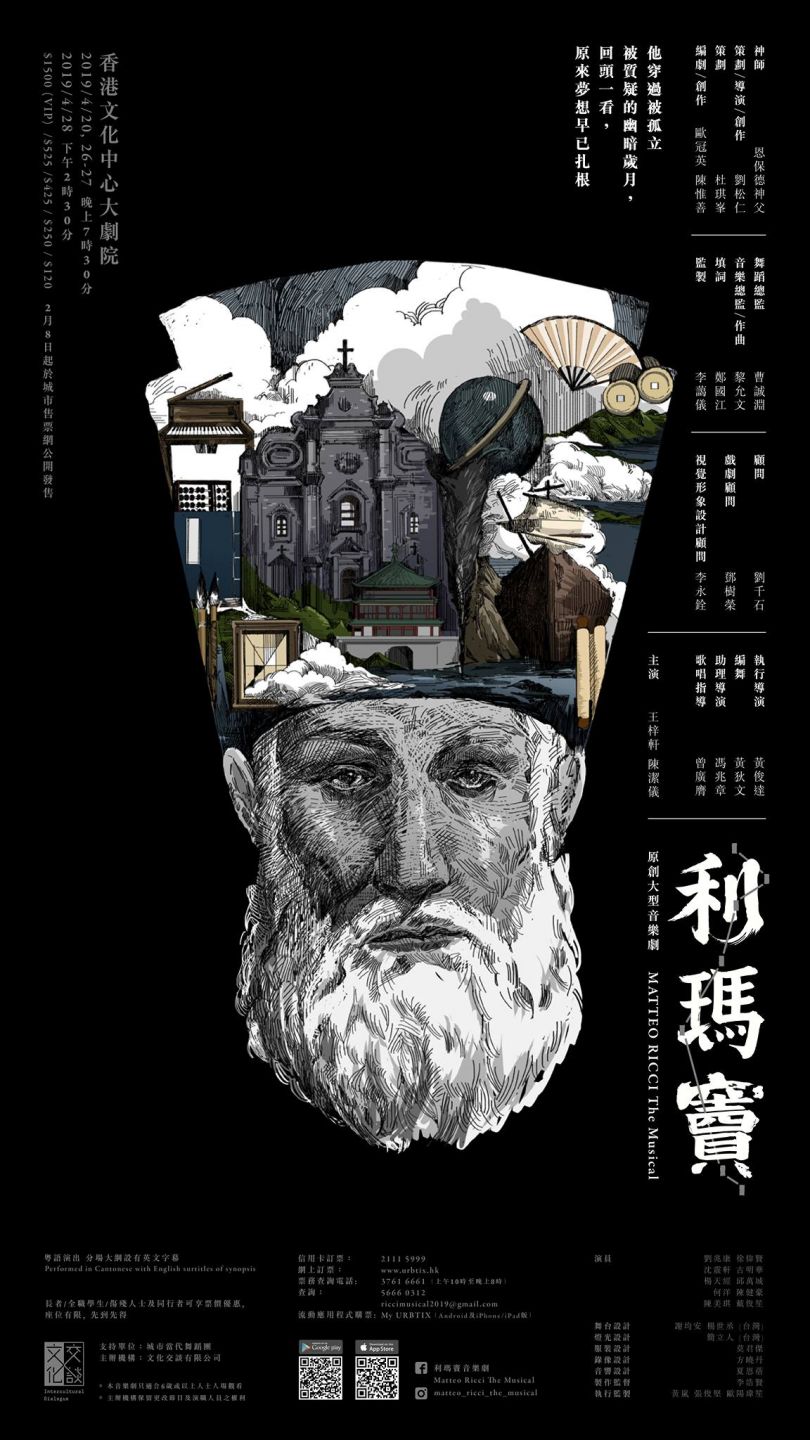

利瑪竇 Matteo Ricci

19/04/03[頭條日報]《利瑪竇》Sing演大愛

「藝術三月」過後,4月藝術氣氛仍然濃厚,音樂劇一齣接一齣,藝術迷不愁沒有活動。芸芸劇目中,在復活節期間上演的原創大型音樂劇《利瑪竇》最為矚目,不僅是著名演員劉松仁首次參與製作的舞台劇,還藉利瑪竇在中國傳教的事迹分享愛,為人間傳遞暖意。

音樂劇《利瑪竇》的出現,源於一位由意大利來港傳教六十年的神父之心願,他是宗座外方傳教會的恩保德神父。恩神父希望通過音樂劇,讓大眾輕鬆認識利瑪竇這位在十六世紀促進中西文化交流的人物,此劇不是一場講道、講宗教,而是藝術。在短短數小時的音樂劇,運用舞台呈現利瑪竇在中國傳教和學習文化的種種經歷,與觀眾作一次深層的文化交流。著名演員劉松仁(松哥)是一名虔誠的天主教徒,與恩神父私交甚篤,恩神父便找松哥做導演,完成心願。松哥靦腆地說道:「我從來沒想過做舞台劇,我覺得電視才是我的創作空間。舞台劇要面對觀眾,我是不行的,因為基本上我是一個很怕羞、很容易緊張的人,而且神父今次叫我做導演,我更外行。」

他一向敬重恩神父,又因神父年事已高,終肯答允。他謂對音樂劇、舞台劇一竅不通,兩年多放下影視工作。他坦白每次拍戲總是處於緊張狀態,這次籌備此劇也面對不同壓力,但他在過程中學習了更謙卑,把困難交託給上天,不光比以前拍戲時表現更從容,與神的關係更親密。他尤其感恩每次出現問題和困難時,上天總派不同的小天使幫他,例如找到好演員、好友杜琪峯幫手、黎允文作曲、鄭國江填詞、劇場導演黃俊達(阿達)做執行導演等等,成就這場音樂劇,「我以前拍戲曾經歷過幾次生死關頭,總覺得上天有一個任務要我替祂完成,或許就是這件事!」

說到阿達,跟松哥一樣,一開始沒有答應參與,後來經兩個月與松哥如朋友般的相處,互相分享人生的看法後,終於首肯。阿達為《利瑪竇》注入劇場元素,運用舞台語彙製作此劇,說一個隱喻「愛人如己」的故事,提醒我們反思人類本質,有別於傳統的音樂劇。他更在最初的兩星期為演員安排高度的形體訓練,「動作不止是一個形式,而是傳遞你的角色的需要和立場,所以最後不再是Script,而是成為Action Script。」第三個星期,演員才開始了解利瑪竇和歷史背景,他說最重要讓演員明白,不是純粹為做戲,而要整體明白故事內容,才能感動人,「例如利瑪竇如何來到中國,如何把『愛人』的理念傳遞給人。」他指劇場和電影最大的分別是,劇場不是直述的,有很多借代,要觀眾將他的想像放入這個空間,「我自己將最多想像空間留給觀眾,譬如你想到利瑪竇,一定會聯想到航海,而航海我不會做一隻真實的船,因為船會削弱觀眾的想像和對故事的投入感。現在你看到空間的設計,船不像是船的形狀,而是像哈密瓜片,根據不同情節轉換一個想像出現。」

松哥早於2015年設計故事,最初故事較資料性,整個傳道的生活欠缺女性,後來聯想到上世紀五十年代不少天主教聖堂都有些女工人,於是在故事中加插女工人一角,名為「麥小妹」,由陳潔儀飾演。麥小妹這人物並非花瓶,乃表達故事核心價值──「愛」的關鍵人物。故事中,麥小妹是利瑪竇的一名工人,後來兩者的關係慢慢提升至主僕,繼而是朋友,最後更如同母子,當利瑪竇搬進四夷館的四年間,她像媽媽般非常思念孩子,劉松仁認為麥小妹像麻鷹捉雞仔的母雞般,當別人想侵犯雞仔,其母性便會出現,對抗敵人,連麻鷹也不怕。

直至利瑪竇回來重見她的那場戲,劉松仁覺得最能感動人,阿達更形容為此劇的高潮。劇中,麥小妹遇上困難時,便會上香拜天禱告,而利瑪竇則在十字架下祈禱,而那場戲剛好相反,麥小妹在十字架那邊為利瑪竇祈禱,求利瑪竇的天主保佑他,利瑪竇則拿香祈求上天保佑麥小妹。「我覺得這情景是最漂亮的,當大愛出現的時候,我們不拘這些小節,它們殊途同歸,最後的感覺就像是聖女抱着耶穌般。」麥小妹亦代表在封建社會中滿載民間智慧,卻沒有地位的女性,「這促使她們到達無我的境界,這種無我的精神就是大愛,這份大愛很接近我們耶穌基督救贖的愛。」

劉松仁坦言太思念在天堂的母親,設計此角色時加入不少母親的元素,例如給予他無私的愛、愛人如己的精神,在劇中的一句對白,更是來自他對母親真實評價,「我經常對人說,我在媽媽身上看見主耶穌基督,因為她的愛是無我的、是無條件的、是付出的,所以這一幕我也加入這對白,利瑪竇在最後跟麥小妹說:『我在你里面看見耶穌基督、看見愛。』」

文:Nancy