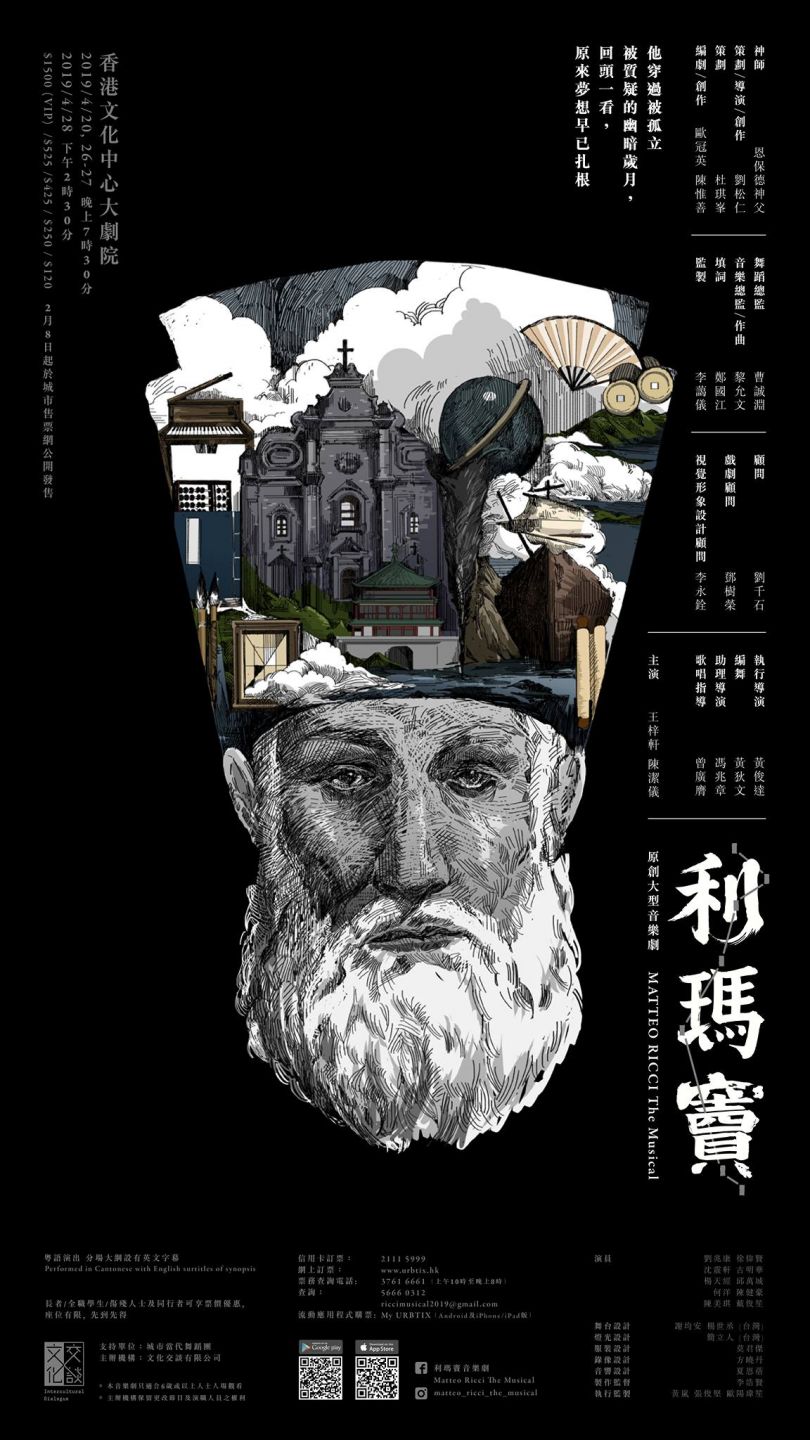

利瑪竇 Matteo Ricci

19/03/29[文匯報]首執導舞台劇 劉松仁:天主的Mission

劉松仁,從藝幾十年,一個演戲這麼多年的戲骨突然要做導演,大家都覺得他一定有很多「自我」需要表達,然而並不。

訪問他的那天,香港突然降溫,紅磡下着淅淅瀝瀝的陰雨,劉松仁所在的排練室在一棟工業樓中。窗外的天氣,與音樂劇排練室裡的熾熱有點不一樣:十幾個身着黑衣的演員排列有序,表情飽滿,隨着此起彼落的音樂有序地舞動着,劉松仁站在他們前面,嚴肅的臉上時不時劃過溫和的笑容。

文:香港文匯報記者 胡茜 攝:曾慶威

對於演員這個職業來說,劉松仁當然生而逢時,七十年代入行,八十年代當紅,演活了的角色數不勝數。那個時候,沒有太多的花花世界,人人都是看着港劇長大,就連家裡沒有香港電視台的內地觀眾,也能一眼認出這張有點帥、有點威嚴、有點儒雅的臉。

從藝幾十年,劉松仁是個相當體面的演員。年輕時候的他,怎麼都可以算上一個「小鮮肉」,但是沒什麼花邊新聞,不上娛樂版,也不愛拿獎,數他的作品要比新聞更多,就這麼兢兢業業地從年輕時的小生演到現在的戲骨。「我拍戲需要很長時間去準備,衣服配飾我都會自己去找,別的工作人員會說我『很幸運』,因為總是能找到很合適的服裝,我就會笑笑。」現代人常說的「你必須花十倍百倍的努力,才能看上去毫不費力」,形容的彷彿就是這一刻的劉松仁。但是,許多年過去,他累積下來的,不僅僅是演戲的經歷。

因緣際會下的《利瑪竇》

劇場的舞台與劉松仁沒有太多的淵源,據他說,他甚至甚少作為觀眾踏入劇場,誰曾想,首次擔起劇場工作,竟然並不是作為演員,而是下場執導。他稱《利瑪竇》為史詩式的傳記性舞台劇,與其說這位名留世史的神父、學者為傳教士,不如說他是受天主之託,為中西文化搭起一座恢宏的橋樑的使者:「他有很多實實在在的事跡,利瑪竇是歷史上被承認對中國有貢獻的人,他當然想傳教,但是除此之外他也對中國有很大的建樹,我很想讓觀眾去了解這些。」

劉松仁的恩師恩保德神父是最先提出希望呈現出這齣音樂劇的人。這位來自意大利、六十多年前還未來到中國便讀過利瑪竇的神父,被其事跡深深打動,他希望透過音樂劇與更多的人分享,宣揚文化交談並受惠。

「我認識恩神父超過六十年,他今年已經八十五歲了,很想做一件事情,我是不可能拒絕他的。」劉松仁說到這裡,眼神變得堅定起來,「從恩神父有這個念頭,和我商量,至今已經五年,其實五年不算久,上一個作品籌備了十年……我沒有那麼多十年。」劉松仁指指自己確實有些單薄的身板,笑笑地說。放下影視劇演出兩年多,專心於這齣音樂劇的創作,他自詡職務為這齣音樂劇的「打雜的」,但凡哪裡需要他,他就出現在哪裡,也什麼都願意做:跟執行導演請教劇場排演、跟劇團演員切磋表演、甚至囊括了服裝、道具等工夫,幾十年的電視電影經驗,讓他對這些基本功的一招一式熟稔得不行,即便掛着「首次執導音樂劇」的謙遜,他也還是像那個深不可見的陳近南,不怒自威,不言而立。

人生中的有些事情似乎並沒有為什麼,說起來也並不複雜。教劉松仁唱歌的一位老師朋友這麼告訴他:「你拍戲這麼些年種下的那些因,現在得到的便是你的『結果』。」他不愛坦然首肯自己在演藝界中的資歷與體面,但他知道這些年結交下的朋友、因為演戲收穫的戲劇修養與這些年回歸聖堂的過程,「剛剛好」成就了這個「上天的Mission」。他開始想,自己似乎不應該拘泥於某一種身份,屬於自己的命運應當先於演員這個名稱而行,於是,他嘗試着敞開心懷去接受這個從天而來的任務。

與劉松仁「剛好」是一個資深而知名的演員相同的是,「利瑪竇只是『剛好』是一個傳教士,他做的事情雖然與宗教不能切割,但他作為一個獨立的『人』的身份也是非常偉大。」

謙卑使人擁有更多

不會迷路的人,會錯過更美的風景,劉松仁多年來有關拍戲的繁瑣工作從不願假手於人,旁人總稱他夠幸運。「我聽到別人說我幸運,我當然會在心裡想:『幸運?』我覺得那是因為別人都看不到我自己付出了多少工夫去做那些事情。」直到有一天他坐在聖堂中聽到熟悉的聲音警醒他,功高苦勞真的都要歸於自己嗎?彷彿一瞬間找到了人生那一扇小小的透着亮光的門,他意識到自己並不那麼純粹地理解上天的暗暗指點:「『謙卑』這兩個字,我是從我母親身上體會到的-舊時代的很多女性身上都有這種『無我』,有了這樣的想法,才會懂得感恩。」直到前些年才意識到,多年來自己的順遂,也許並不只是因為一個「我」,不對天時地利人和保有感恩與謙卑的心,終歸是走不遠的,他的初心在那刻一下子回歸了,「我發現我得到那麼多,從來沒有說過感謝。直到把這個自我縮小一點,才會擁有更多,這也是利瑪竇傳達的。」劉松仁不愛把話全給人說明白了,他覺得這些感悟應當是自己去體會出來的,就像某一刻上天帶着一桶水來給人醍醐灌頂。

「這就是信仰」

生活不怎麼會給你重創,但是一定會給你一些絆腳的小麻煩。全然沒有劇場經驗的劉松仁,因為一個「天主的Mission」,便坦然攬下了這個創作任務,他稱自己連做本職的演員工作,也很容易緊張,在接到一個戲劇演出後,會幾天都睡不好去斟酌角色。一下子,接了個導演的事情,他也有點慌張。

那麼,具體怎麼做呢?他學會了「交託」。

除了該做的工夫,其他令人慌張心煩的一切他便不去過分操心:「對於劇場來說我是一張白紙,需要很多人的幫助,怕不怕?」劉松仁惶然道,「我怕啊,當然。但是這些能夠幫助我的人一個個地就出現了,就像一個個螺絲填進了一個個洞裡,不偏不倚。」雖然從小便是天主教徒,聽着「天主無處不在」這樣的話長大,但直到這一刻,有點「誤打誤撞」走進這個劇場的劉松仁才真正意識到這句話的個中含義。

「既然這是『祂』讓我做的事情,那我就交託給『祂』,『祂』不會讓這件事失敗。」劉松仁淡淡地笑,溫柔又篤定地,「這就是信仰。」